- de la REVOLUTION (Valmy, expédition de Trèves, Ketterich, Pirmasens, Bamberg, Amberg et Wurtzbourg 1792-1796),

- du CONSULAT (Marengo 1800),

- de l'EMPIRE (campagne d'Autriche Hollabrunn et Austerlitz 1805; campagne de Pologne Heilsberg 1807; campagne de Bavière et d'Autriche Teugen-Hausen, 1ère journée de Eckmühl, 2ème journée de Essling, Wagram 1809; les deux campagnes de Saxe le siège de Stettin 1813)

- et des CENT-JOURS (organisation de la Garde nationale du Bas-Rhin 1815).

- au 10ème puis 121ème Bataillon de Chasseurs à pied (BCP) sur le front des Vosges (1915),

- au 121ème Régiment d'Artillerie Lourde (RAL),

- au 2nd front aéronautique de Lyon (1917).

- au 131ème Régiment d'Infanterie (RI)

- au 113ème Régiment d'Infanterie sur les fronts de l'Argonne (1915 – 1916)

- et enfin au 4ème Régiment d'Infanterie sur les fronts Verdun (novembre – décembre 1916) puis de l'Aisne (Chemin des Dames avril 1917).

- L'aîné Laurent-Joseph Schobert ( campagnes en Afrique 1842 – 1850 et 1853 - 1854, guerre de Crimée 1854 - 1856 , Italie 1859 et siège de Paris 1870), décoré de la Légion d'honneur

- Le cadet Oscar-Laurent Schobert (campagne d'Afrique 1847 – 1851, guerre de Crimée 1854 – 1855), blessé, décoré de la Légion d'honneur.

- Villiers-sur-Marne et Champigny (fin novembre et début décembre 1870)

- Buzenval (janvier 1871).

MARCEL RONDEAU (34 ans en 1939) est instituteur ardennais et lieutenant de réserve au 136ème Régiment d'Infanterie de Forteresse. Son parcours militaire traverse la Drôle de guerre (septembre 1939 – mai 1940), la bataille de France (10 mai – 22 juin 1940) ainsi que la captivité en Allemagne à l'Oflag VIA Soest (21 juin 1940 – juillet 1942).

Raconter le parcours de Marcel Rondeau c'est tout d'abord rendre hommages aux combattants français qui n'ont pas démérité face à la Blitzkrieg nazie. C'est aussi éclairer sur les débuts européens du nouveau conflit mondial, rappeler le déroulement de la Drôle de guerre et de la bataille de France tout éclairant sur les stratégies et les tactiques des belligérants, le contexte économique et politique de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne nazie.

Enfin, son parcours permet de présenter le sort des officiers français prisonniers en Allemagne et sur la collaboration économique du régime de Vichy.

Les sources sont la fiche matricule, les témoignages rassemblés par Léon Watelet, des archives au SHD de Vincennes pour le 136ème RIF et aux archives nationales pour les prisonniers de guerre. Nouveau paragrapheNouveau paragraphe

LOUIS-ALEXIS Favre (32 ans à la mobilisation – 69ème BCP) est le frère aîné, PIERRE-HONORE FAVRE (24 ans à la mobilisation – 147ème RI soldat, caporal, sergent, adjudant – croix de guerre – mort pour la France 1916) est le frère cadet.

Présenter leur parcours revient à raconter les grandes offensives à l'Ouest :

- La bataille des frontières, la contre-offensive de la Marne, la course à la mer, l'Argonne (1914).

- La Champagne, les Eparges (1915).

- Verdun et la Somme (1916).

- Le Chemin des Dames (1917).

A noter que Louis-Alexis intègre deux escadrons du Train des Equipages militaires (6ème puis au 4ème, 1914, 1917) ainsi que les 107ème, 109ème et 101ème Régiments d'Artillerie Lourde (1918)

Leurs parcours est bien-sûr l'immersion dans les combats et les tranchées. Il y a aussi le contexte politique et militaire des offensives ainsi que des thèmes transversaux de la Grande guerre (évolution des armements et des uniformes, les conditions de vie et de combats dans les tranchées, les souffrances des poilus, l'importance d'écrire, la société civile, les permissions).

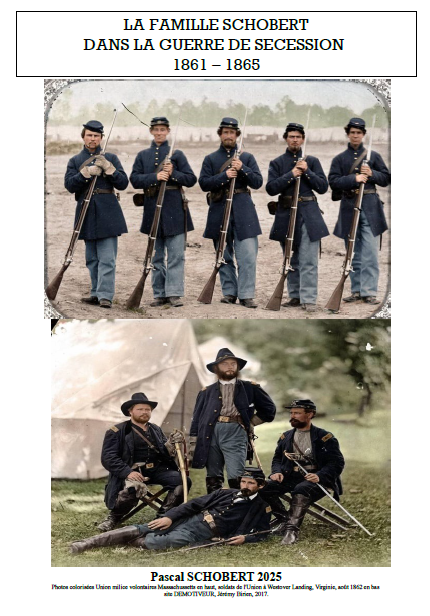

LA FAMILLE SCHOBERT DANS LA GUERRE DE SECESSION

1861 – 1865

Aloïs, Daniel et John Schobert se sont engagés dans des régiments d'infanterie de l'Union (Pennsylvanie, Ohio, Maryland). Ainsi, ils participent à des grands moments de cette guerre civile pour défendre leur Etat et l'Union : la campagne de la péninsule, la bataille de Antietam, le siège de Petersburg, les marches de Sherman, la campagne des Carolines.

A leurs côtés, redécouvrons autant les plans stratégiques que tactiques de l'Union et de la Confédération, la dureté des combats, la détermination des deux camps à remporter des victoires malgré des déséquilibres humains et matériel. J'aborde uniquement l'aspect militaire de la guerre de sécession et non les oppositions politiques, sociales et morales entre l'Union et la Confédération.